|

||||

|

|

Дмитро Шабанов, Марина Кравченко. |

|

||

|

I. Vertebrates Zoology |

IV.11. Батрахо- та герпетофауна Харківської області: огляд |

IV. Amphibia sensu lato |

||

| ← IV.10. Ряд Anura — Безхвості. Частини IV та V — Microhylidae, Ranidae та близькі родини | IV.12. Батрахофауна Харківської області і околиць біостанції (крім зелених жаб) → | |||

Фрагмент методички для проведення польової практики з зоології (з невеликими змінами). Частина, що стосується рептилій, написана переважно О.І. Зіненко, а що стосується амфібій — більшою мірою Д.А. Шабановим.

Атемасова Т. А., Влащенко А. С., Гончаров Г.Л., Зіненко О. І., Коршунов О.В., Токарський В. А., Шабанов Д. А., Шандиков Г. А. Навчально-польова практика із зоології хребетних. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 196 с.

Склад і особливості герпетофауни Харківської області

У науковій літературі поняття «герпетофауна» використовується в двох значеннях: у вузькому сенсі воно означає тільки фауну плазунів (грецьк. herpeton — плазун), в широкому — фауну всіх гадів (тобто амфібій та плазунів). Тут ми використовуємо поняття «герпетофауна» у другому із зазначених сенсів, включаючи в нього і батрахофауну, і власне герпетофауну.

Амфібії та плазуни складають помітну частину фауни наземних хребетних Харківської області (а також України і Євразії в цілому), проте їх різноманіття обмежене лише кількома групами. Це пов'язано з приуроченістю найбільшого видового багатства до тропічних регіонів, а також з особливостями еволюційної історії цієї групи, розквіт якої залишився в далекому минулому: у амфібій, парарептилій та тероморфів він припав на карбон-тріас, а у типових діапсидних плазунів — на тріас-крейду. В ті далекі часи зазначені групи були представлені кількома підкласами і великою кількістю рядів. Пізніше, коли лідируючі позиції зайняли інші групи, від гадів залишилися лише кілька рядів, причому представники кожного з них мають досить специфічний вигляд. Деякі з цих рядів наразі також є екологічно успішними. Так, чисельність представників ряду Лускаті у Світі на квітень 2019 року становила 10503 види, а кількість видів ряду Безхвості — 7058 (суттєво більше, ніж кількість видів класу Ссавці). Слід зазначити, що нові дослідження дають підстави для зростання кількості видів у складі цих груп.

Згідно традиційній системі гадів ділять на два класи: Амфібії (Земноводні) і Плазуни (Рептилії). Амфібії — анамнії, мають голу шкіру, що приймає істотну участь в диханні; позбавлені грудної клітини і вентилюють легені за допомогою горлового насоса. Плазуни — амніоти, їх шкіра покрита роговими щитками, для них характерна наявність грудної клітини.

Нижче наведено систематичний список видів амфібій і плазунів, що мешкають в Харківській області, — на основі сучасної систематики (табл.3.1). Оскільки нові назви не відповідають більшості літературних джерел, в дужках після знака «=» наводяться традиційні (звичні) назви таксонів.

Перелік амфібій та плазунів фауни Харківської області

|

Українська назва

|

Латинська назва

|

Російська назва

|

|

Класс Амфібії (Земноводні)

|

Amphibia

|

Класс Амфибии (Земноводные)

|

|

Ряд Хвостаті

|

Caudata

|

Отряд Хвостатые

|

|

Родина Саламандри

|

Salamandridae Goldfuss, 1820

|

Семейство Саламандры

|

|

Рід Малий тритон

|

Lissotriton Bell, 1839

|

Род Малый тритон

|

|

Звичайний тритон

|

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

|

Обыкновенный тритон

|

|

Рід Тритон

|

Triturus Rafinesque, 1815

|

Род Тритон

|

|

Гребінчастий тритон

|

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

|

Гребенчатый тритон

|

|

Ряд Безхвості

|

Anura

|

Отряд Бесхвостые

|

|

Родина Кумки

|

Bombinatoridae Gray, 1825

|

Семейство Жерлянки

|

|

Рід Кумки

|

Bombina Oken, 1816

|

Род Жерлянки

|

|

Червоночеревна кумка

|

Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

|

Краснобрюхая жерлянка

|

|

Родина Часничниці

|

Pelobatidae Bonaparte, 1850

|

Семейство Чесночницы

|

|

Рід Часничниці

|

Pelobates Wagler, 1830

|

Род Чесночницы

|

|

Часничниця Палласа

|

Pelobates vespertinus (Pallas, 1771)

|

Чесночница Палласа

|

|

Родина Квакші

|

Hylidae Rafinesque, 1815

|

Семейство Квакши

|

|

Рід Квакші

|

Hyla Laurenti, 1768

|

Род Квакши

|

|

Східна квакша

|

Hyla оrientalis Bedriaga, 1890

|

Восточная квакша

|

|

Родина Ропухи

|

Bufonidae Gray, 1825

|

Семейство Жабы

|

|

Рід Ропухи

|

Bufo Laurenti, 1768

|

Род Жабы

|

|

Сіра ропуха

|

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

|

Серая жаба

|

|

Рід Зелені ропухи

|

Bufotes Rafinesque, 1815

|

Род Зеленые жабы

|

|

Зелена ропуха

|

Bufotes viridis (Laurenti, 1768)

|

Зеленая жаба

|

|

Родина Жаби

|

Ranidae Rafinesque, 1814

|

Семейство Лягушки

|

|

Рід Бурі жаби

|

Rana Linnaeus, 1758

|

Род Бурые лягушки

|

|

Гостроморда жаба

|

Rana arvalis Nilsson, 1842

|

Остромордая лягушка

|

|

Рід Зелені жаби

|

Pelophylax Fitzinger, 1843

|

Род Зеленые лягушки

|

|

Ставкова жаба

|

Pelophylax lessonae (Camerano 1882)

|

Прудовая лягушка

|

|

Озерна жаба

|

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

|

Озерная лягушка

|

|

Їстівна жаба

|

Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758)

|

Съедобная лягушка

|

|

Клас Плазуни (Рептилії)

|

Reptilia

|

Класс Рептилии (Пресмыкающиеся)

|

|

Ряд Черепахи

|

Testudines

|

Отряд Черепахи

|

|

Родина Прісноводні черепахи

|

Emydidae, 1815

|

Семейство Пресноводные черепахи

|

|

Рід Болотяні черепахи

|

Emys Dumeril, 1806

|

Род Болотные черепахи

|

|

Болотяна черепаха

|

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

|

Болотная черепаха

|

|

Ряд Лускаті

|

Squamata

|

Отряд Чешуйчатые

|

|

Підряд Ящірки

|

Sauria (Lacertilia)

|

Подотряд Ящерицы

|

|

Родина Справжні ящірки

|

Lacertidae Bonaparte, 1831

|

Семейство Настоящие ящерицы

|

|

Рід Зелені ящірки

|

Lacerta Linnaeus, 1758

|

Род Зеленые ящерицы

|

|

Прудка ящірка

|

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

|

Прыткая ящерица

|

|

Рід Лісові ящірки

|

Zootoca Wagler, 1830

|

Род Лесные ящерицы

|

|

Живородна ящірка

|

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)

|

Живородящая ящерица

|

|

Рід Ящурки

|

Eremias Wiegmann, 1834

|

Род Ящурки

|

|

Різнобарвна ящурка

|

Eremias arguta (Pallas, 1773)

|

Разноцветная ящурка

|

|

Родина Веретільниці

|

Anguidae Gray, 1825

|

Семейство Веретеницы

|

|

Рід Веретільниці

|

Anguis Linnaeus, 1758

|

Род Веретеницы

|

|

Ламка веретільниця

|

Anguis colchicus (Nordmann, 1840) (=A. fragilis Linnaeus, 1758)

|

Ломкая веретенница

|

|

Підряд Змії

|

Serpentes

|

Подотряд Змеи

|

|

Родина Вужоподібні

|

Colubridae Oppel, 1811

|

Семейство Ужеобразные

|

|

Рід Справжні вужі

|

Natrix Laurenti, 1768

|

Род Настоящие ужи

|

|

Звичайний вуж

|

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

|

Обыкновенный уж

|

|

Водяний вуж

|

Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

|

Водяной уж

|

|

Рід Мідянки

|

Coronella Laurenti, 1768

|

Род Медянки

|

|

Звичайна мідянка

|

Coronella austriaca Laurenti, 1768

|

Обыкновенная медянка

|

|

Родина Гадюки

|

Viperidae Laurenti, 1768

|

Семейство Гадюки

|

|

Рід Гадюки

|

Vipera Laurenti, 1768

|

Род Гадюки

|

|

Гадюка Никольського (= Звичайна гадюка)

|

Vipera nikolskii Vedmederja, Grubant, Rudaeva, 1984 (= Pelias nikolskii (Vedmederja, Grubant, Rudaeva, 1984); Vipera berus Linnaeus, 1758)

|

Гадюка Никольского (= Обыкновенная гадюка)

|

|

Степова гадюка

|

Vipera renardi (Christoph, 1861)

|

Степная гадюка

|

Ще кілька видів амфібій згадувалися в літературі для Харківської області, але питання про мешкання на цій території залишається відкритим. Так, в даний час не відомо жодної достовірної знахідки трав'яної жаби Rana temporaria Linnaeus, 1758, хоча вона відмічена в ряді авторитетних джерел як в минулому (О. М. Нікольський), так і в сьогоденні (С. Л. Кузьмін). Незрозуміло, мова йде про зникнення цього виду в Харківській області або про неправильне визначення гостромордої жаби.

Суперечливі дані стосуються зеленої ящірки Lacerta viridis (Laurenti, 1768). Так, вона вказувалася для околиць Краснограда; найближча ізольована популяція існує в околицях Полтави (Сухов, 1928). Єдиний екземпляр зеленої ящірки був доставлений разом з прудкими ящірками і зеленими жабами в Музей природи ХНУ імені В. Н. Каразіна студентами університету в 70-і рр. ХХ ст. із Зачепилівського району, однак спеціальні пошуки співробітників Музею природи О. М. Рудика і В. І. Ведмедері в цьому районі не принесли результатів. Слід зауважити, що знахідки живородної ящірки, існування якої на території області в даний момент доведено, протягом майже 100 років вважалися сумнівними.

У історичний час до меж Харківської області підходили або навіть заходили на її територію ареали трьох видів полозів: візерункового — Elaphe dione (Pallas, 1773), знахідки якого відомі з Луганської та Донецької областей (можливо, ще живе на півдні Харківської області в Ізюмському районі); палласова, або сарматського — Elaphe sauromates Pallas, 1814 і жовточеревого полоза — Dolichophis caspius (Gmelin, 1789). Так, в Зоологічному інституті РАН (Санкт-Петербург) зберігається екземпляр палласова полоза, спійманий в 1905 р. між Лозовою і Близнюками в Харківській губернії. Місцеве населення стверджує, що якісь змії, за описом відповідні палласовому або жовточеревому полозу, жили біля села Варварівка Близнюківського району, але зникли в 1950-х рр. після початку масового використання отрутохімікатів (за повідомленням В. І. Ведмедері). У 1980-х рр. «жовточеревого полоза» спостерігали на залізничному насипу біля річки Самара в Близнюківському районі Харківської області. Будь-яка знахідка полозів в Харківській області становить значний інтерес як для фауністики, так і для охорони природи, адже всі види полозів занесені до Червоної книги України.

При визначенні полозів слід орієнтуватися на такі ознаки. Від інших змій Харківської області візерунчастий і палласов полози відрізняються великою кількістю лусок навколо середини тіла (23-28) і черевних щитків (171-234), наявністю парних апікальних пір на лусочках тіла. Хоча між цими двома полозами існують виразні відмінності в малюнку і фолідозі, визначення їх вимагає достатнього досвіду. У жовточеревого полоза зазвичай 19 лусок навколо середини тіла, є апікальні пори на лусочках. Від мідянки він відрізняється більш великими розмірами (до 2 м, найбільша змія Європи), однотонним забарвленням спинної сторони тіла без малюнка в дорослому стані, великою кількістю черевних щитків (189-192). Будь-яке визначення краще підтвердити у фахівця, а в разі знахідки представити знайдений екземпляр або його якісні фотографії. Втім, остання порада відноситься до будь-якої іншої тварини, яку виявляється складно визначити.

Основні проблеми вивчення герпетофауни Харківської області

Вивчення герпетофауни Харківської області є цікавим з багатьох точок зору. У нашому регіоні або недалеко від нього проходять межі ареалів двох видів часничниці і підвидів прудкої ящірки. Для області зазначалася наявність двох форм гостромордих жаб. Тут трапляються унікальні за складом популяції зелених жаб (докладніше розглянуті далі). Гадюка Нікольського, типова серія якої зібрана в околицях Харкова, є видом, статус якого до цього часу викликає дискусії. Саме у Харківській області або поруч проходять межі ареалів сірої жаби (трапляється у Дніпропетровській області у заплаві р. Оріль), у Донецькій поруч з м. Святогорськ та у Луганській поруч з м. Кремінна) ставкової жаби, веретільниці, різнобарвної ящурки, живородної ящірки, водяного вужа і степової гадюки, що дає можливість вивчення особливостей існування видів на краю ареалу; ефектів, пов'язаних з ізоляцією і фрагментацією популяцій; факторів, що визначають поширення виду.

Для кожного виду тварин характерна унікальна популяційна структура, яка відбиває характер взаємодії особин один з одним, а популяції в цілому — з середовищем. Відмінності між популяціями відображують еволюційну історію виду і стратегію його пристосування до середовища. Це робить особливо цікавим порівняння популяцій (і особин у їх складі) як між різними регіонами, так і всередині одного з них. Внаслідок своєї відносної малорухомості гади утворюють дещо невеликі і добре структуровані популяції. Їх вивчення — цікава проблема герпетології, екології та теорії еволюції.

Руйнування природного стану середовища і глобальні кліматичні зміни впливають на чисельність гадів більше, ніж на чисельність будь-який іншої групи хребетних. Для багатьох видів амфібій зареєстровано катастрофічне скорочення чисельності і вимирання популяцій та видів в цілому. Сказане робить необхідним постійний контроль чисельності та стану популяцій плазунів і амфібій Харківської області.

Рекомендації до польових досліджень амфібій та плазунів

Хоча за чисельністю наші амфібії та плазуни займають не останнє місце серед хребетних, пошук їх в природі і спостереження їх життя — нелегке завдання. Невеликі розміри, короткий період активності влітку, потайний спосіб життя, відсутність звукових сигналів у більшості безхвостих земноводних поза періодом розмноження і повна «німота» плазунів і хвостатих робить їх досить складними об'єктами для спостережень. Однак при невеликому досвіді можливо знайти майже всіх з них навіть за кілька днів практики влітку.

В цілому, успіх пошуку амфібій і плазунів залежить від декількох складових.

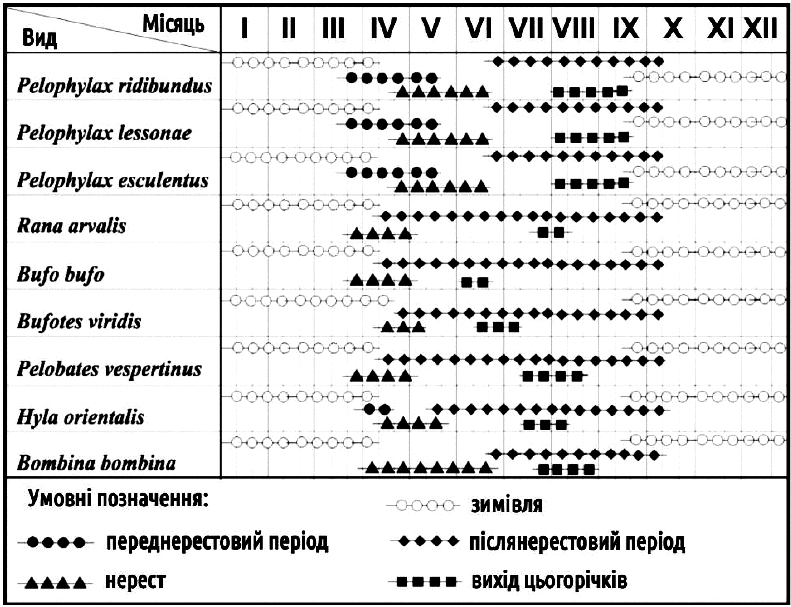

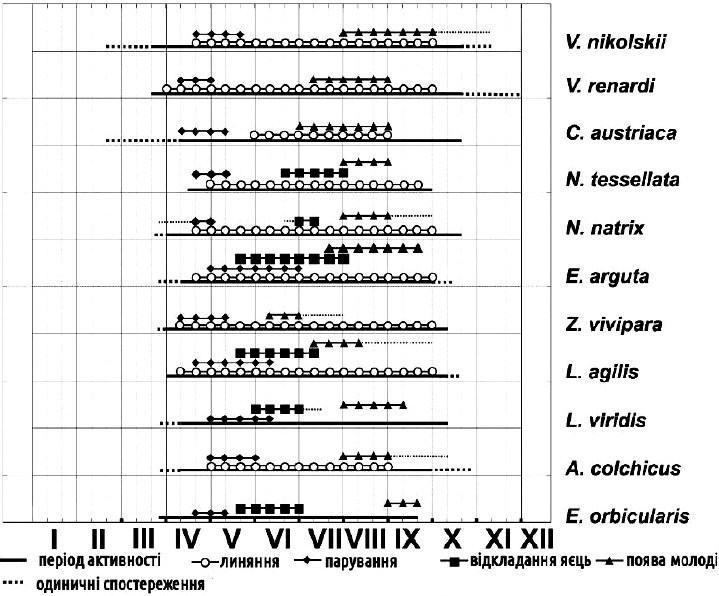

Сезонна активність. На рисунках приведено фенологічні таблиці амфібій і плазунів Харківської області. На відміну від ссавців і птахів, земноводні і плазуни здатні значно скорочувати свою активність взимку або в найбільш жарку пору року, впадаючи в зимову сплячку — гібернацію, або літню сплячку — естівацію. У помірних широтах, природно, немає ніяких шансів знайти їх взимку. В інший час їх активність, а, отже, ймовірність зустріти на екскурсії, залежить від їх фізіологічних потреб. Найбільш сприятливими для пошуків амфібій і плазунів є весняні місяці — квітень і травень — час пошуку статевих партнерів, розмноження, відновлення запасів поживних речовин в організмі після довгої сплячки або сезону розмноження.

Фенологія амфібій Харківської області

Фенологія плазунів Харківської області

Для багатьох амфібій характерний дуже короткий період нересту (1-2 тижні), терміни початку якого залежать від ходу весни. Звичайна послідовність безхвостих на нересті в Харківській області виглядає так: гостроморда жаба (кінець березня — квітень) — сіра ропуха (кінець березня — квітень) — часничниця (кінець березня — квітень) — квакша (квітень-травень) — кумка (квітень-травень) — зелені жаби (травень-червень) — зелена ропуха (травень-червень), причому конкретні терміни досить сильно варіюють. Протяжність нерестового періоду може бути різною, наприклад, нерест сірої ропухи або гостромордої жаби йде близько тижня, зелених жаб — близько місяця, а зелених ропух (в разі стабільної погоди) — іноді до двох місяців.

Після періоду розмноження активність земноводних і плазунів скорочується, і замість сотень або навіть тисяч (амфібії на місці нересту) або десятків (плазуни) особин за денну екскурсію ледве можна побачити десятки і одиниці відповідно.

Початок літа характеризується продовженням розмноження у деяких амфібій (зелені жаби). Також в цей час у водоймах можна зустріти личинок земноводних, які перебувають на різних стадіях розвитку. Високим рівнем активності (а значить, і ймовірністю зустрічі) характеризуються в цей період активно самиці яйцекладних видів плазунів, які живляться і прогріваються — ящірки, вужі. Нарешті, тільки під час відкладання яєць в середині червня масово можна побачити або власне болотяну черепаху, або її сліди.

Після відкладання яєць і короткого відновного періоду в другій половині літа видиме різноманіття амфібій і плазунів знижується ще більше. Це також пов'язано з ростом середніх добових температур і зменшенням кількості опадів. Як правило, оптимуми активності наших гадів припадають на температури до 30 градусів. Якщо в весняні або осінні місяці ймовірність їх зустрічі підвищується до середини дня, то влітку їх побачити можна тільки в ранкові та вечірні години; багато амфібій переходять на нічну або присмеркову активність, коли температура нижче, а вологість вище.

Для середини-кінця літа характерна поява цьогорічків — новонароджених і вилуплених особин плазунів або амфібій, що недавно пройшли метаморфоз, які на тлі зниження активності дорослих на короткий час стають найбільш звичайними знахідками на екскурсіях. Наприклад, цьогорічки деяких видів земноводних можуть бути дуже численними на берегах водойм у дні масового виходу на суходіл.

Нарешті, на початку осені спостерігається другий пік народження амфібій і плазунів. Більш відповідні погодні умови, концентрація біля місць зимівлі або скорочення обсягів через висихання водойм робить їх пошуки майже такими ж продуктивними, як і навесні.

Погодні умови. Активність амфібії і плазунів через їх пойкілотермність великою мірою залежить від погодних умов. Коротко вплив погодних умов на активність можна охарактеризувати декількома закономірностями. У прохолодні сезони ймовірність зустріти їх зростає разом з підвищенням температури. При переході від сильного похолодання і похмурої погоди до теплої і ясної, активність у плазунів підвищується, і навпаки. Дуже продуктивними влітку можуть бути екскурсії в ясну погоду після дощу. Активність земноводних вища в сиру, але теплу погоду.

Мікробіотопічна приуроченість. Крім загальних закономірностей розподілу гадів по біотопах, велику роль відіграє мікробіотопічна приуроченість. У пошуках того чи іншого виду дослідник орієнтується більше на особливості місця, де вид можна зустріти в цю пору року і за даних погодних умов. Дати вичерпний опис для таких біотопів вкрай важко, але загальні закономірності такі: майже всі плазуни тяжіють до екотонів (меж різних типів біоценозів), сховищ (чагарники, повалені дерева), місць, що прогріваються сонцем. Для виключно пов'язаних з водоймами протягом усього сезону амфібій (зелені жаби, кумки) велике значення має тип водойми, при цьому навіть близькі види можуть віддавати перевагу різним водоймам. Додаткові дані про мікробіотопічні вподобання різних видів містяться у видових нарисах.

Однак більшість видів поза періодом розмноження все ж таки не будуть доступні у великих кількостях — щоб зібрати достатньо екземплярів, потрібно докласти надто багато зусиль для їх пошуку. Тому в практичній польовий зоології велике значення має вибір часу дослідження, а також використання пасток, парканчиків та інших пристосувань, що значно підвищують ефективність збору.

Коментарі

Предстоящий модуль

Войдёт ли раздел "Фауна амфибий" в модуль или это информация исключительно для летней практики?

Отвечаю с опозданием

Вообще-то, это материал для практики. Но какие-то из упомянутых здесь вопросов вполне могут быть включены в модульный тест.